Frage an ATIS

Ein Kollege, Facharzt für Innere Medizin, fragte: „Letzte Woche erklärte mir ein 77-jähriger Patient, den ich wegen Hypertonie und koronarerHerzerkrankung behandle, dass er seit einem Jahr täglich 2000 Einheiten Vitamin D₃ einnimmt – und dass er im gesamten letzten Jahr kein einziges Mal einen Infekt der oberen Atemwege hatte. Er ist überzeugt, dass dies eine Wirkung des Vitamin D ist. Mir war eine solche Wirkung nicht bekannt. Wie schätzen Sie die Wirkung von Vitamin D auf Infektionskrankheiten ein?“

Antwort von ATIS

Wie schon im Titel angedeutet, mit Vitamin D verbinden sich erstaunlich viele Hoffnungen auf präventive und heilende Wirkungen. Doch zunächst zur konkreten Frage des Kollegen und der Beobachtung seines Patienten. Natürlich ergibt sich aus der individuellen Beobachtung des Patienten gar keine Schlussfolgerung zum präventiven Wert des Vitamin D. Die Tatsache, dass er im letzten Jahr keine merklichen Infekte hatte, mag reiner Zufall gewesen sein, er hat vielleicht wenig Kontakt zu Infizierten, und wahrscheinlich war er auch gegen Grippe geimpft. Die Sicht, dass Vitamin D vor Infekten der oberen Atemwege schützt, ergab sich zunächst aus Assoziationsstudien: Besonders Menschen mit sehr niedrigen Vitamin-D-Blutspiegeln (< 10 ng/ml der üblicherweise gemessenen Speicherform 25(OH)Vitamin D3) hatten ein um den Faktor 1,3 bis 1,5-fach erhöhtes Risiko für Atemwegsinfekte [1]. Das ist nicht viel, die Daten waren teils widersprüchlich, und eine Assoziation (genau wie die bekannte Assoziation zwischen Zahl der nistenden Störche und der Geburtsrate) beweist noch keine Kausalität. Denn es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass Vitamin-D-Mangel mit anderen Mangelerscheinungen bzw. Krankheitsfördernden Bedingungen einherging.

Wir brauchen also randomisierte Placebo-kontrollierte Studien. Tatsächlich sind dazu etwa 25 Studien durchgeführt worden. Und hier fanden sich in einigen kleineren Studien tatsächlich beeindruckende protektive Wirkungen [2]. In 6 größeren Studien waren die protektiven Wirkungen des Vitamin D aber nicht erkennbar [2]. Damit mag der Gesamteindruck von der sogenannten publication bias bestimmt sein, vor allem in Hinblick auf die relativ günstige number needed to treat (NNT) von 33, die ja ähnlich günstig ist wie die NNT der Statine oder der Bisphosphonate.

Die in Deutschland verbreiteten Bolus-Dosierungen (z.B. 20.000 Einheiten) hatten keinen protektiven Effekt, was für die ohnehin klüger erscheinende tägliche Dosierung von 1000 bis 2000 Einheiten spricht.

Fazit

Auch wenn in Anbetracht der nur kleinen und allenfalls mittelgroßen Studien [2] das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, kann die Sichtweise des Patienten, dass Vitamin D vor Infekten der oberen Atemwege schützt, als evidence-based gelten. Für eine Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung bleibt Vitamin D in dieser Indikation jedoch ein Nahrungsergänzungsmittel – es bedarf weiterer, größerer und überzeugender Studien.

Anlässlich der Frage hier noch eine kurze Zusammenfassung über die gesicherten und fraglichen Indikationen von Vitamin D3. Die Substitution mit Vitamin D im Kindesalter zur Rachitisprophylaxe und die Behandlung eines Vitamin D Mangels beim Erwachsenen sind unstrittig. In der letzteren Frage gibt es allerdings kontroverse Sichtweisen, welcher untere Spiegel noch als akzeptabel gilt, jedenfalls sollte dieser nicht unter 12 ng/ml 25(OH)D3 (der Vitamin-D3-Speicherform liegen). Und die Substitution mit Vitamin D3 und Calcium stellt eine wichtige Basis der Osteoporoseprophylaxe dar. Hier gibt es allerdings gelegentlich ein Missverständnis: Bei hohem Risiko Osteoporose-bedingter Frakturen (z.B. auch bei langfristiger Behandlung mit Glukokortikoiden oder Aromatasehemmern) ist die alleinige Kontrolle der Calcium- und Vitamin-D3-Versorgung nicht ausreichend, in solchen Fällen sind zusätzlich Medikamente wie die Bisphosphonate erforderlich.

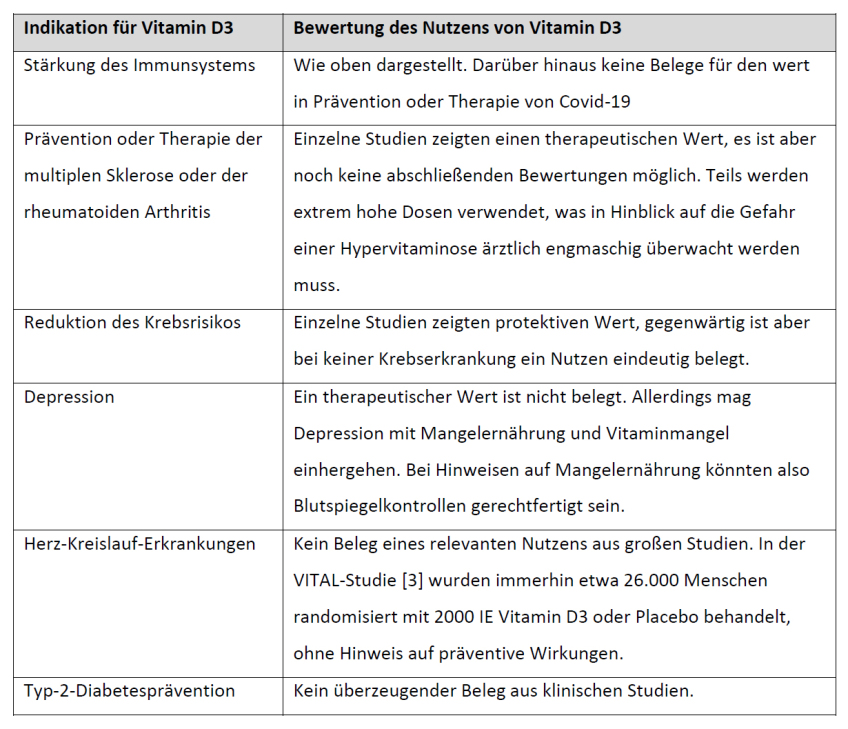

Die Liste der mehr oder weniger gut belegten Heilsversprechen ist tabellarisch zusammengefasst. In der Bewertung ist das ähnlich wie oben. Viele dieser Einschätzungen beruht auf Assoziationsstudien, die keine Kausalität beweisen können und auf kleineren Therapiestudien, die ebenfalls keine endgültigen Einschätzungen erlauben. Und wenn denn eine große Studie durchgeführt wurde, wie etwa die VITAL-Studie [3], zeigte sich kein relevanter Nutzen bezüglich Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.